東京大学医学部生理学第2 講座 熊田 衛

諸先輩や諸賢をさし置いて、巻頭言の執筆者として2番目に登場するのは気がひけますが、編集委員長のご指名により記します。 添付のロゴマークと“the basis of all biomedical disciplines”というコピー句は、生理学を紹介するために米国生理学会が用いているものです。生理学が生命科学の諸分野のクロスロードにあることを表現するとともに、橋渡しの役割が期待されているようにも見えます。

生理学は、分子・細胞レベルの生命現象を扱う molecular and cellular physiology と、高次レベルの現象を扱うintegrative physiology に分極化しつつあるように思えます。時代の風向きは、明らかに前者に有利で、近い未来もこの傾向が続くでしょう。しかし、生理学に特有な領域はむしろ後者だと、かねがね考えています。とは申しても、いわゆる還元主義(reductionist approach)を採る前者に比べて、複雑系を対象とする後者は、研究効率、研究費獲得の競争力、研究者の雇用・昇進の機会などについて、きぴしい状況にあることも現実でしょう。それでは integrative physiology が生き残る方策は何でしょうか。異分野の人との共同研究とか、カオスの理論など情報科学の新しい技法を取り入れるなど、これこそ研究者が個性と独創性を発揮すべく創意工夫をしているところでしょう。

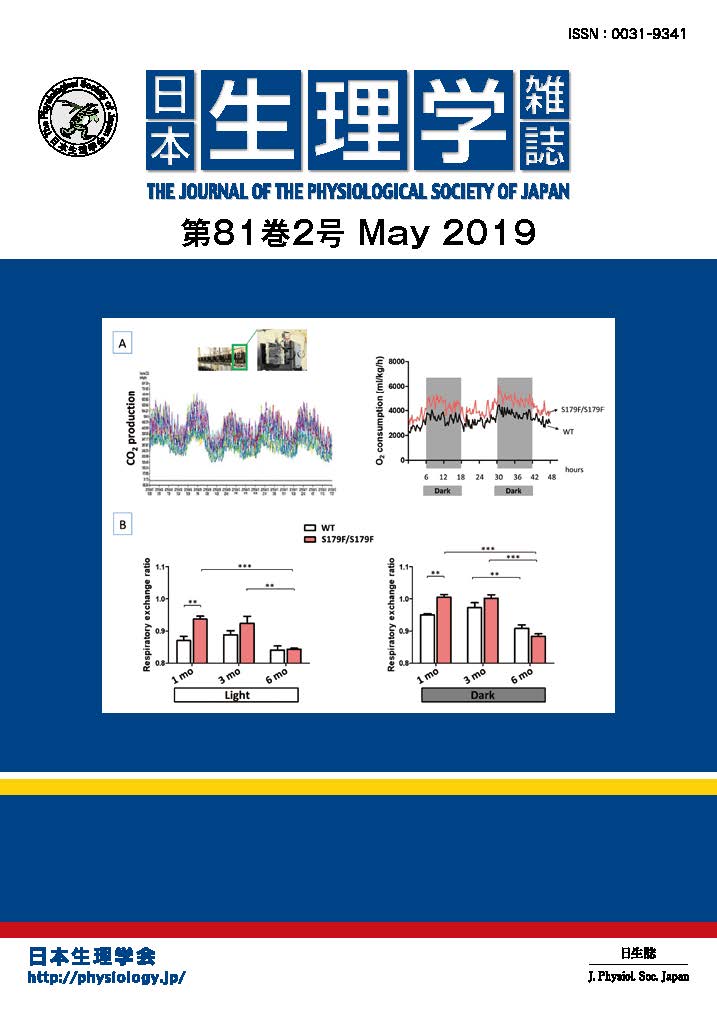

最近、ジーンターゲティングの技法を用いてエンドセリンの発現を抑制したマウスの、循環・呼吸・自律機能を調べる機会がありました。固体としての マウスの生理機能を調べる人が世界的に少ないためでしょうか。自慢するほどのノウハウを持っているわけでもないのに、海外から、研修のための訪問者も機能 評価のための特殊なマウスも受けることになりました。こんな小さなところにも integrative physiology が生命科学に貢献し、その存在意義をアピールする道があるようです。